|

Article paru dans le numéro 60 |

D’écaille

et

d’argent

Certaines

matières utilisées en coutellerie sont

devenues rares depuis la nécessaire protection des

espèces sur lesquelles elles

sont prélevées. L’écaille de

tortue est de celles-ci et accroît donc

l’intérêt

que le collectionneur peut porter aux couteaux

réalisés avec cette matière.

« J’en

reviens à Langres

qui seul mérite la suprématie. Quoi

qu’il soit difficile de classer cette

coutellerie fermante de luxe, nous parlerons d'abord du couteau pour

homme. Il

est à une ou à plusieurs pièces ;

l'acier employé est l’acier fondu ; les

formes sont exactes et pures, les lames étudiées

et appropriées à l'usage,

l’incrustation et les garnitures sans défaut

apparent, les ressorts souples et

bien finis, l’intérieur soigné comme

l’extérieur, les platines assez généralement

en cuivre, moletées sur les

bords, les manches d’épaisseur voulue, corrects et

bien finis et de la

solidité, voilà les caractères de ce

genre. »

La

coutellerie de Haute-Marne

La

coutellerie dite « de Langres » a

produit aux 18ème

et 19ème

siècles des couteaux de très belle facture. Les

conflits internes de la

profession de couteliers vont conduire à une scission au

sein de la corporation

et à un essaimage dans toute la région. Langres

va peu à peu s’effacer devant

Nogent ; mais les villages environnants verront aussi

s’implanter des

ateliers desquels sortiront des couteaux de grande qualité.

La renommée de ce

bassin coutelier est confortée par les rapports de jury des

expositions

régionales, nationales ou universelles qui vont se

succéder tout au long du 19ème

siècle. .La production de la Haute-Marne fera moins appel

à la division du

travail qui était la règle à Thiers

à pareille époque. C’est sans doute

cette

organisation différente du travail et la

proximité du réservoir de clientèle

riche que constitue Paris qui auront favorisé

l’émergence et le maintien d’une

coutellerie de luxe

Par

contre, l’industrialisation des processus de fabrication

touchera également la

fabrication de Langres et de Nogent. La coutellerie Guerre dont il va

être

question par la suite comptait ainsi 30 ouvriers en 1867. La production

globale

du bassin haut-marnais est importante et estimée

à deux millions de pièces par

an au début du 19ème

siècle (Arthur

Daguin, Nogent et la coutellerie dans la Haute-Marne, 1878).

Certains

couteliers vont prendre une importance commerciale telle

qu’ils vont ouvrir des

magasins de vente à Paris.

Inversement,

de nombreux couteliers parisiens vendent, sous leur propre marque, les

productions de couteliers haut-marnais.

Parmi

ces couteliers, certains vont avoir une notoriété

particulière : Gavet,

Guerre et Humblot sont de ceux-là.

Gavet,

coutelier du Roy

Nous

retrouvons le premier d’entre eux, Jean Gavet, à

la fin du 18ème

siècle. Il obtient

en 1757 un brevet de

« coutelier du Roy ». Il tient

boutique rue Croix-des-Petits-Champs à

Paris et marque ses produits à « l’E

couronné ». Il développe un

procédé

nouveau : le matriçage des manches de couteaux

à l’aide d’une presse à

balancier pour imiter la ciselure en relief.

François-Charles

Gavet lui succède et obtient, lui-aussi, le titre de

coutelier du Roi en 1782.

Le magasin se trouve alors au 138 de la rue Saint-Honoré et

ne changera plus de

place. Un site de production est par contre maintenu en Haute-Marne.

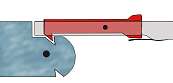

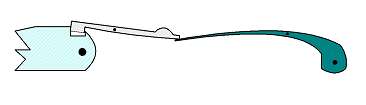

Charles Gavet, né en 1783, fils du précédent et son successeur, put obtenir le brevet de coutelier du Roy le 14 mai 1814 et le titre de fournisseur du duc de Berry le 1er octobre de la même année (Camille Pagé). Le couteau présenté est vraisemblablement l’œuvre de François-Charles Gavet ou de son fils.

|

|

GAVET,

coutelier du roi. A « l’E couronné

». Ressort et pompe, lame

argent et lame acier. Mitres en argent. |

Henry-François-Charles

Gavet sera le dernier représentant de la lignée.

Il cède l’entreprise en 1834.

Celle-ci est florissante et renommée comme le souligne ce

rapport du jury de

l’exposition départementale de la Seine de

1827 : «Les

perfectionnements que M. Gavet n'a cessé d'introduire dans

cette

industrie, ont donné une grande extension à son

établissement situé à Chaumont

(Haute-Marne) et par là rendu de grands services

à la population laborieuse

dont il occupe une partie ; un autre genre de mérite de

cette fabrication,

c'est l'exportation à l'étranger, d'une partie de

ses produits … »

Gavet,

un

coutelier novateur

Outre

le matriçage des manches de couteaux, Gavet met en

œuvre des techniques de

pointe (trempe pyrométrique invariable, rasoir à

lame de rechange …). On lui

attribue également l’invention du couteau de table

« à bascule ».

Cette bascule est une sorte de garde qui déborde tout autour

du couteau au

niveau de la mitre et maintient la lame éloignée

de la table, ce qui évite de

salir la nappe. Le manche étant plus lourd que la lame,

celle-ci est toujours

tenue éloignée de la table lorsqu’on

pose le couteau. C’est en quelque sorte un

porte couteau fixé à demeure au niveau de la mitre

.

D’écaille

Le

couteau fermant de luxe de cette période fait appel

à des matières précieuses

telles que l’or, l’argent, la nacre,

l’écaille de tortue, l’ivoire.

L’écaille

coûte cependant de 2 à 3 fois plus cher que

l’ivoire[1].

Le couteau subit bien entendu l’influence du goût artistique de l’époque. L’apogée de l’utilisation de l’écaille en ébénisterie se situe au 18ème siècle avec en particulier les placages de marqueterie de Charles André Boule. L’application à la coutellerie viendra un peu plus tard en particulier lorsque la possibilité « d’auto-greffe » de l’écaille de tortue sera mieux connue. Cette particularité de l’écaille de se souder, sans apport de colle, par le seul fait d’une chaleur modérée va permettre l’utilisation plus massive d’une matière rare mais dont les rebuts d’usage pourront être facilement utilisés. Jean-Jacques Perret, à la fin du 18ème siècle, donne la procédure à suivre pour souder les morceaux d’écaille (Chapitre XI). Cette grande plasticité de l’écaille va également autoriser l’incrustation de filets de décoration, d’armes, de chiffres, d’écussons d’argent ou d’acier, de motifs géométriques, floraux, animaliers, parfois très compliqués et découpés par poinçonnage à l’emporte pièce dans de la feuille d’acier, d’argent ou d’or. Ce genre d’ornements peut être acheté tout prêt chez des artisans qui se sont fait une spécialité de ces petits décors découpés.

|

|

|

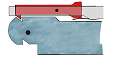

Couteau

marqué « COLAS » à fines

incrustations de fil d’argent plat et torsadé.

Peut-être une réalisation de Victor Colas de

Nogent (Arthur Daguin, Nogent et

la coutellerie dans la Haute-Marne, 1878) |

Le

« Manuel du tourneur » paru en

1816 donne

par exemple à ses lecteurs une bonne adresse pour se les

procurer :

« Monsieur Frichot, rue des Gravilliers à

Paris, qui a porté ce genre de

fabrication à une grande perfection ».

Dans ce cas, les décors ne sont pas

collés, ni insérés dans des

évidements pratiqués sur le manche du couteau. La

grande plasticité de l’écaille permet

de les incruster en les plaçant au fond

d’un moule, et en posant par-dessus la côte du

couteau à décorer, côte

préalablement préparée.

L’ensemble est ensuite chauffé et mis sous presse.

Les

décors métalliques vont s’incruster

dans l’écaille ramollie par la chaleur.

L’écaille

présente par ailleurs une grande richesse de couleurs, du

blond au presque noir

en passant par le miel, le brun-rouge, le brun foncé. Cette

matière noble et

vivante atteint des effets de transparence proches du verre et une

mince

feuille d’or déposée sur la

côte du couteau va encore accentuer, par transparence,

le rendu esthétique de l’ensemble et

l’aspect précieux du couteau.

L’écaille

de tortue provenait essentiellement des Antilles et était

prélevée sur les

« tortues imbriquées »

que J-J Perret désigne sous le nom qu’on lui

donnait localement : « la

corette » (en

réalité, caret ou carette).

La

surexploitation de cette espèce pour ses

écailles, mais aussi pour sa viande ou

ses usages dans différentes pharmacopées

asiatiques a conduit à une grande

raréfaction. La question écologique ne se posait

pas encore dans ces temps

anciens et on conserve au château de Pau une carapace de

tortue qui aurait

servi de berceau à Henri IV.

D’argent

Ce

métal précieux se prête très

bien à l’usage en coutellerie. Très

ductile, il

s’étire, se lamine, se soude facilement. Ne se

ternissant pas au contact des

végétaux contrairement à

l’acier, il est parfait pour réaliser des lames de

couteaux à fruits. Pur, il est cependant trop mou et doit

être allié avec du

cuivre pour lui donner une certaine dureté. Par estampage,

on obtient des

rosettes des coquilles, des mitres. Il présente un autre

gros avantage pour le

collectionneur de couteaux anciens : ses poinçons

d’authentification qui

permettent de dater le couteau.

Pour le couteau de Gavet présenté ici, on a un poinçon de maître dans un losange (F*EG), le poinçon de titre représentant un coq (1er titre argent : 950 millièmes de métal fin), le poinçon de garantie (qui garantit que l’impôt sur les métaux précieux a bien été acquitté) dans le cercle.

|

Poinçons

sur la lame d’argent du couteau de Gavet. |

Ces

poinçons ont été en usage du 19 juin

1798 au 1er

septembre 1809. On

peut donc raisonnablement penser que le couteau a

été fabriqué entre ces 2

dates.

Anatomie

d’un couteau

Argent

et

acier

Ce

couteau de Gavet présente quelques particularités

qui méritent qu’on s’y arrête

un instant

Ses

dimensions tout d’abord, - 13,5 cm de long - en font en grand

couteau. A

contrario, son épaisseur est très

faible : 7 mm. Et il faut loger dans

cette faible épaisseur 2 lames, une d’acier

l’autre d’argent.

Un

détail peut facilement échapper à

première vue. La lame en argent est en

réalité composite. Au niveau du talon, dans la

partie qu’on ne voit pas car

cachée entre les platines, la lame en argent est amincie et

prise en sandwich

entre 2 couches d’acier très mince qui vont

constituer le talon. Ce sandwich

d’argent entre 2 couches d’acier permet

d’éviter une dégradation du talon qui,

s’il était en argent comme le reste de la lame,

s’userait rapidement à cause de

la différence de dureté entre l’argent

et l’acier du ressort et des platines.

C’est

ce qui explique que sur de nombreux couteaux à fruits

anglais en nacre et à

lame d’argent, la lame ne se replie plus

complètement entre les platines. Le

talon, en argent et non en acier, s’est usé par

des rotations répétées au

contact du ressort d’acier. La

géométrie de l’ensemble ressort-talon

de lame

s’en trouve modifiée. Un demi

millimètre d’usure au talon se trouve plus que

décuplé au niveau de la pointe de la lame, et

celle-ci déborde largement entre

les platines[2].

A contrario, c’est cette propriété qui

permet de régler le « poncetage[3] »

sur les couteaux qui présentent cette

particularité.

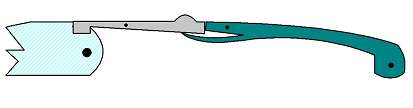

Ressort

plus

pompe

Autre

particularité des couteaux de luxe de cette

époque, la lame d’acier en position

ouverte est maintenue par un double système :

ressort et pompe.

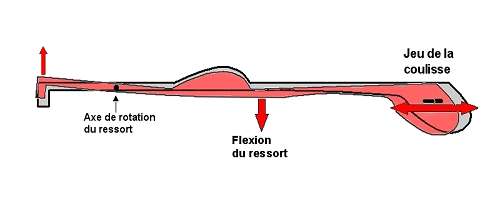

La performance réside en particulier dans la faible largeur du ressort (27/10èmes de mm) à l’intérieur duquel il faut faire travailler une pompe de 1 mm de large .

|

|

La

pompe est insérée dans le ressort. |

Un dessin valant mieux qu’une explication embrouillée, le croquis n° 1 (voir ci-après) donne une représentation de l’ensemble et de la cinétique du système. Le talon doit présenter 2 encoches pour loger la pointe de la pompe. En position « lame ouverte », l’encoche du talon fait un crochet avec la pompe et bloque la lame. En position lame fermée, l’autre encoche permet de loger la pointe de la pompe et lui permet de glisser sans retenir la lame (Photo n° 5).

|

« Lève »différente

du ressort et de la bascule de pompe. |

On

a là un couteau d’un grand raffinement technique

et esthétique. Les proportions

sont harmonieuses et élancées. Seul petit

problème : une relative

fragilité. Mais ce n’est pas un couteau de travail

ou de casse-croûte !

Tout

n’est

qu’illusion

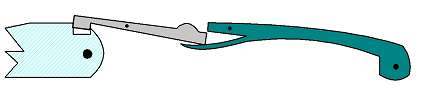

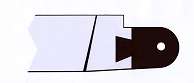

« Les apparences sont trompeuses », l’adage est bien connu. Prenez ce joli petit couteau en écaille à incrustations d’argent marqué « RENOULT ROUEN ».

|

|

RENOULT

ROUEN – Pompe à ressort flexible et fines

incrustations

d’argent. |

C’est

un couteau à pompe avant, classique. En regardant

à

l’intérieur du couteau, on aperçoit au

milieu du ressort une fente

transversale. C’est la marque du ressort brisé et

de la lame flexible qui

constitue le ressort de rappel de la pompe avant. (Cf.

croquis n° 2 et 3)

En

réalité, la

pompe avant est constituée, non pas d’un ressort

brisé mais d’un ressort

flexible. La bosse sert de point d’appui pour courber le

ressort vers

l’intérieur du couteau et faire remonter le

crochet de la pompe pour dégager le

cran du talon de lame (Cf.

croquis n° 4).

Il est bien entendu nécessaire d’avoir un ressort

très flexible en son milieu

et donc d’une très faible épaisseur

(environ 1 mm). Lorsque la pompe est

enfoncée, la distance entre les 2

extrémités du ressort change puisqu’on

passe

d’un segment de droite à un arc de cercle. Si le

ressort était maintenu sur les

platines par 2 points fixes (le clou d’articulation du

ressort et le clou de

cul du couteau), la courbure du ressort ne pourrait pas varier. Le clou

de cul

traverse donc le ressort, non pas dans un trou rond ajusté

au diamètre du clou,

mais à travers un trou oblong d’environ 2 mm de

long, ce qui permet au ressort

de coulisser très légèrement entre les

platines. Une observation très

minutieuse de l’arrière du couteau au moment

où on manœuvre la pompe permet de

voir ce très léger déplacement du cul

du ressort. Et le trait transversal à

l’intérieur du ressort n’est

qu’un artifice tracé à la lime pour

laisser croire

à un ressort brisé. C’est ce

qu’a laissé apparaître un couteau

semblable en

cours de réparation entre les mains expertes de Jean-Pierre

Suchéras. On

obtient donc le même effet que la pompe à ressort

brisé, avec moins de travail,

mais avec un inconvénient : celui de la

fragilité liée à la très

faible

épaisseur du ressort nécessaire pour le rendre

très flexible. Mais il y a de

quoi s’y tromper.

Guerre,

la

légion d’honneur

Une

autre célèbre lignée de couteliers de

Langres est celle des

« Guerre ».

Jean-Baptiste

Guerre naît en 1788 à Nogent-le-Roi (actuel

Nogent). Il exercera cependant

l’essentiel de son activité à Langres.

La coutellerie Guerre participera à de

très nombreuses expositions, régionales,

nationales ou Universelles et

remportera de très nombreuses médailles. A

certaines époques elle sera même le

seul représentant de la coutellerie langroise.

La

qualité de ses présentations lui vaudra des

propos élogieux de la part des

rapporteurs des jurys des différentes expositions auxquelles

elle participera.

Celui de l’exposition de 1855 s’exprime en ces

termes :

« La

maison GUERRE a

exposé toutes les variétés d'articles

dont se compose la coutellerie fine.

C'est la perfection de sa production qui la recommande. Elle a

exposé un grand

nombre de couteaux pour tous les usages ; mais c'est par

l'élégance et le

travail exquis de ses ciseaux qu'elle se signale le plus. Impossible de

rien

voir de plus délicat, de plus artistiquement

travaillé que cette collection de

ciseaux. Le choix de la matière répond au fini de

l'exécution et au goût de la

forme. M.GUERRE le chef de la maison est le

vétéran de cette industrie, il y

paye de sa personne. Il a beaucoup produit de ses propres mains.

» (Arthur

Daguin, Nogent et la coutellerie dans la Haute-Marne)

Cette

reconnaissance de la profession lui vaudra de recevoir la

légion d’honneur en

1856 pour ses qualités de coutelier et d’exposant

et à partir de cette date la

marque de la coutellerie Guerre sera donc « la

légion d’honneur ».

Jean-Baptiste Guerre-Perrin meurt en 1863, mais la coutellerie Guerre

continue

de briller dans les annales de la coutellerie française avec

Charles Guerre

fils. Suivant en cela les traditions de son père, il

représente la coutellerie

de Langres aux Expositions de 1862, 1867, 1878, bien que la fabrication

se

fasse de moins en moins à Langres car Nogent supplante peu

à peu l’ancienne

coutellerie langroise.

La

qualité des productions de l’entreprise permet

l’ouverture d’un

« dépôt de

coutellerie de Langres », 4 rue Lafayette

à Paris. (Annuaire

almanach du commerce et de l’industrie - Didot-Bottin

1871-1872)

La

Presse Langroise ne tarit pas d’éloge à

l’égard de l’enfant du pays. Ainsi,

l’exposition organisée à Langres en

1873 attire ce commentaire de la part du

journaliste : «

On trouve renfermés

dans ces petites armoires vitrées une foule de

chefs-d'oeuvre. L'attention se

porte particulièrement sur ce nom qui est l'honneur de la

coutellerie, le nom

de Guerre. »

Les

concurrents nogentais reprocheront à la maison

« Guerre » de

n’être

qu’un négociant vendant à Paris la

production des fabricants de Nogent en

particulier. Cette querelle entre négociants et fabricants

n’est ni nouvelle,

ni le seul fait du bassin nogentais. Guerre pouvait tout de

même se prévaloir

d’un passé de fabricant et de nombreuses

distinctions et médailles obtenues

dans les nombreuses expositions auxquelles l’entreprise avait

participé,

parfois seule à représenter la production locale.

Quoi

qu’il en soit les couteaux vendus sous sa marque sont eux

aussi de grande

qualité.

Sur ce délicat petit (8,5 cm) couteau à bouts ronds restauré il y a bien longtemps par Robert Beillonnet, la lame d’argent porte le poinçon de titre 2 (Tête de Minerve avec le chiffre 2 – 800 millièmes de métal fin) et le poinçon de maître : M*R.

|

|

GUERRE

« Légion d’honneur » A LANGRES |

La

tête de Minerve a été

utilisée après 1838, le couteau est donc

postérieur

à cette date.

Sur

ce couteau, le talon est également en acier. Mais cette

fois-ci, le talon en

acier est enté sur la lame en argent par

un montage en queue d’aronde. (Croquis n°

5)

Humblot

Le

patronyme Humblot est très répandu en Haute-Marne

et il existe depuis fort

longtemps de nombreux couteliers portant ce nom.

Les

archives départementales nous permettent de

connaître quelques-uns de ces

couteliers Humblot du passé : Didier

Humblot, vers 1520, Didier Humblot, maître-coutelier

baptisé à

Langres le 8/3/1643, Antoine

Humblot

maître-coutelier époux de Claude Degand vers 1640,

Jean Humblot,

maître-coutelier à Langres vers 1680, Jean

Humblot, maître coutelier né à

Langres le 17/11/1671, Jules

Humblot, né

en 1843, coutelier à Tronchoy …

L’Almanach

du Commerce, de Sébastien. Bottin de 1829 cite entre autres

pour Nogent les

noms de plusieurs couteliers dont Guerre et Humblot

aîné, sans autre

renseignement ce qui reste par trop imprécis.

Quel

coutelier Humblot a fabriqué le couteau

d’émigré royaliste exposé au

musée de

la coutellerie de Thiers et dont Isabelle et Pascal Graveline ont

réalisé une

réplique ? Difficile à dire. Et ce

n’est pas l’inscription

« Humblot

Berlin » qui va nous y aider, celle-ci ayant

vraisemblablement été faite

pour brouiller les pistes.

Toujours

est-il qu’il fait la preuve d’une grande

maîtrise technique.

Un

mariage

réussi

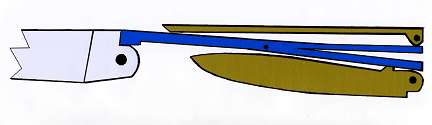

On va trouver au milieu du 19ème siècle des couteaux sur lesquels sont associés les noms de Guerre et de Humblot avec la marque de la légion d’honneur, donc postérieurs à 1856. La finition en est toujours très soignée. Le poli des lames est parfait, l’intérieur des ressorts est également poli, les lames argent ont un talon en acier rapporté. Le plus petit d’entre eux est un onglier à 2 lames, avec une lime sur le dos.

|

|

HUMBLOT

GUERRE (8,5 cm), lime sur le dos. Ressort fendu, 2 lames en

cul, 1 lame en tête. |

Il mesure 5,5

cm

et cette petite taille en complique la réalisation.

La lime et la petite lame sont axées face à face

et il leur faut donc chacune

un ressort. Le ressort unique du couteau se sépare en deux

à l’arrière pour

constituer 2 ressorts, un pour la lime, un pour la petite lame. (Croquis n° 6)

L’onglet

débordant de la petite lame est typique de la fabrication de

Nogent. Il est

plus élégant mais aussi plus compliqué

à réaliser que l’onglet en creux

qu’on

trouve habituellement sur les lames. Sur une lame aussi petite (3 cm)

et qui

dépasse aussi peu entre les platines, il est de toute

façon impossible de

réaliser un onglet en creux.

Le

plus grand comporte 2 lames axées sur le même

clou, une d’acier, l’autre d’argent.

La lame d’argent présente elle aussi un talon en

acier monté en queue d’aronde.

Le couteau est

muni à

l’avant de 2 très

courtes mitres en argent.

|

|

HUMBLOT

GUERRE « légion d’honneur »,

petites mitres. |

Ce

mariage des noms de Humblot et de Guerre est en fait le

résultat d’un véritable

mariage qui a uni le 21 juin 1857 Juliette Guerre née

à Langres le 1er

août 1819, fille de Jean-Baptiste Guerre, marchand de

coutellerie, titulaire de

la légion d’honneur, à Pierre Humblot,

commis négociant, né à Illoud le 27

novembre 1831. Les mauvaises langues diront que ce mariage tardif

à 37 ans de

Juliette avec Pierre, âgé de 25 ans

était un mariage de raison. Peut-être,

encore qu’aucun contrat de mariage n’ait

été signé entre les époux.

Toujours

est-il que la marque de la légion d’honneur

apportée en dot ou par héritage par

Juliette va poursuivre sa carrière associée au

patronyme Humblot Guerre.

Une

tradition de qualité maintenue

Langres

va péricliter au cours du 19ème

siècle et la fabrication sera

reportée sur Nogent et les villages environnants. Cependant

la tradition de

qualité reconnue pour la production de Langres ne sera pas

démentie par la

« délocalisation »

à Nogent. La fin du 19ème

siècle et le

20ème

siècle naissant vont voir apparaître des

générations de

couteliers haut-marnais au talent unanimement reconnu. Le concours des

« Meilleurs Ouvriers de France »

institué en 1924 viendra consacrer

cette reconnaissance nationale. Pour se convaincre de

l’exceptionnelle qualité

de ce bassin de production il n’est que de consulter la liste

des M.O.F. en coutellerie

de l’année 1924[4].

On y relève le nom de 15 couteliers de la Haute-Marne. Ce

sont les seuls à qui

le titre sera décerné cette année

là.

Une

petite poignée de couteliers a continué, contre

vents et marées, à faire vivre,

jusqu’à nos jours cette tradition de

qualité, faite d’écaille

et

d’argent

mais aussi d’acier, d’ivoire, de nacre, de corne …

et de savoir-faire.

Michel

Fervel

[1]

J.J Perret, - L’Art du

Coutelier, Chapitre II

[2]

Pour ceux dont

les souvenirs scolaires ne sont pas trop lointains, c’est

le théorème de Thalès qui

s’applique à cette géométrie

coutelière,

ça fait mieux en

le disant.

[3] La lame ne vient pas

s’écraser contre le

ressort lorsqu’on la lâche. C’est le cas

du « Pradel » ou du

« Thiers® »

[4]

Florence Vidonne, les

Meilleurs Ouvriers de France en coutellerie, Crépin-Leblond

CROQUIS EXPLICATIFS

Croquis n° 1 : le

système

ressort et pompe du couteau de Gavet.

Croquis

n° 3 : dans des

versions moins sophistiquées de pompe à ressort

brisé, c’est l’arrière du

ressort lui même qui tient lieu de lame flexible. Dans ce

cas, la bascule de la

pompe chevauche l’arrière flexible du ressort.

Croquis

n° 4 : pompe à

ressort flexible. La flexion de la lame souple du ressort permet de

dégager le

verrou vers le haut.

Croquis

n° 5 : Lame en

argent montée sur le talon en acier par un assemblage en

queue d’aronde.

Croquis

n° 6 : ressort fendu

permettant de faire fonctionner 2 pièces à

l’arrière et une à l’avant.

(Des

ressorts fendus existent également sur certains

modèles de

« rouennais »

par exemple, mais le

ressort est fendu dans la largeur pour faire fonctionner 2 lames

côte à côte à

l’arrière et une à l’avant).